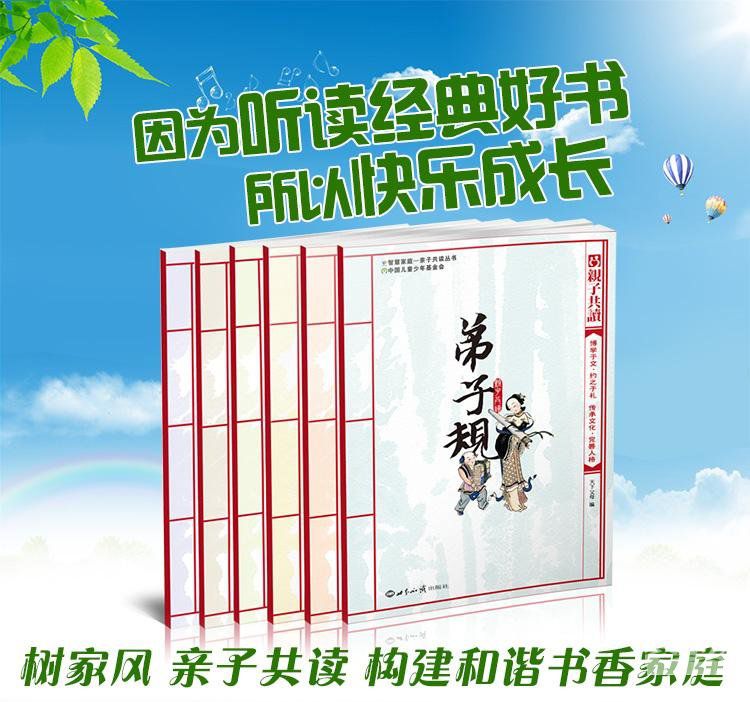

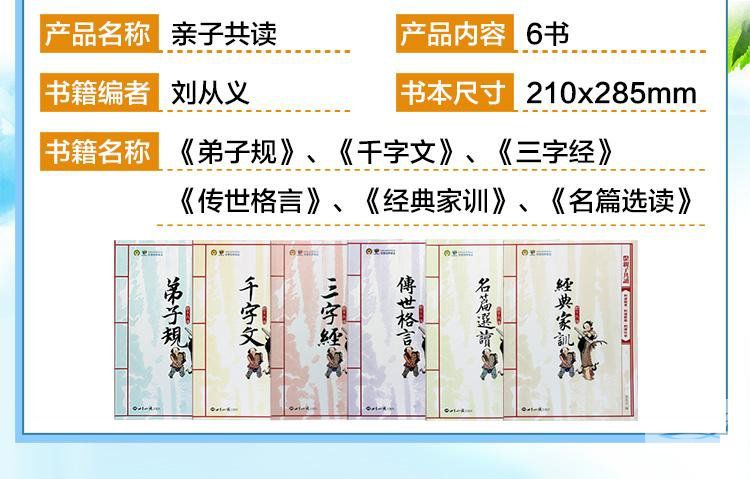

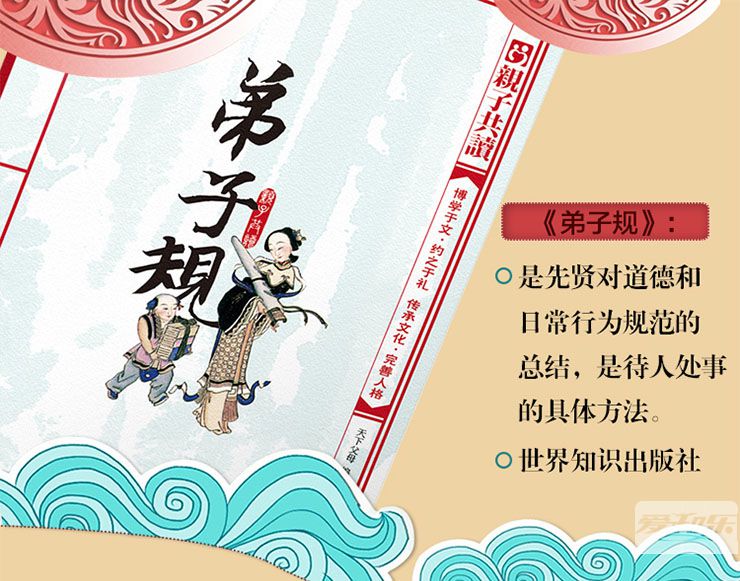

親子共讀——《弟子規(guī)》

- 來源:愛和樂教育服務有限公司

- 點擊數(shù):1294

- 發(fā)布日期:2016-12-30

《弟子規(guī)》原名《訓蒙文》,是清朝康熙年間秀才李毓秀所作,后經清朝賈存仁修訂,改名為《弟子規(guī)》。概述簡介,以精練的語言對兒童進行早期啟蒙教育,灌輸儒家文化的精髓。

當每次看見兒子在誦讀的時候,心中總有一絲擔心。他真正理解其內涵了嗎?是為了背誦而學習,還是……所以,在檢查兒子背誦時,與其一起誦讀。

親有過,諫使更。怡吾色,柔吾聲。諫不入,悅復諫。號泣隨,撻無怨。

“兒子,這句話的意思懂嗎?”讀到此處,我問兒子。

“就是,誰都有可能犯錯。父母有了錯誤,也要幫助父母指正。說話時一定要有禮貌,不能大聲。如果父母不聽,也要等父母高興時再勸。如果父母還是不肯接受你的意見,哭著懇求,就是父母生氣了打罵我們,也不應該有怨言。”聽了兒子的話,感覺自己的擔心是多余的。

“兒子,你做到了嗎?”

兒子略有所思地說道:“我恐怕是不敢。”

“為什么?”

“因為你們家長可是常有理。如果我說你們錯了,你們會找各種理由為自己辯解的。”

聽了兒子的話,我又陷入了沉思中。是啊,我們很多時候放不下自己的家長架子。自己有錯,不愿意輕易承認。事后在兒子快要忘記的時候,假裝解釋一番,算是解決問題了。想想自己還真這么做過,而且不是一次兩次呢!最后的結果就是,沒有做到以身作則,沒能正確面對問題,而選擇的是逃避。那么這又給兒子幼小的心靈留下了什么呢?

“媽,還讀嗎?”兒子的話,又把我拉了回來。

“當然讀了。這么好的書,一定得讀!還要認真讀呢!”

親子共讀,的確是一種好的閱讀方法。這樣閱讀,提升的不僅僅是孩子,還有我們自己!

自評:偶然的一次親子共讀,卻發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。看來與孩子一起快樂成長,想要真正走進兒子的內心世界,我這個做媽媽的,還要不斷地為自己充電才是。

親子共讀國學經典,感受了國學的魅力!